Il romanzo “Memorie di Adriano” di Marguerite Yourcenar, concepito tra il 1924 e il 1929, fu prima scritto in forma di dialogo, mai pubblicato, tra il 1934 e il 1937, e

Marguerite Yourcenar

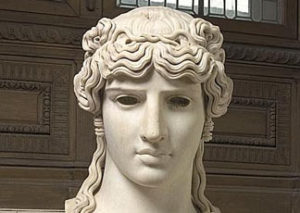

solo nel 1948 prese la forma di lunga lettera che l’ormai anziano imperatore Adriano scrive al suo nipote adottivo Marco Aurelio. In questa forma il testo della Yourcernar fu pubblicato nel 1951. Nella lunga lettera l’imperatore riflette sulla sua vita, sulle sue imprese, i suoi amori, le sue scelte con una pacatezza caratteristica di chi, giunto alla fine della sua vita si sente anche pronto a lasciarla. Nonostante ciò dalle parole di Adriano emerge anche il suo sincero attaccamento all’esistenza, un elogio del desiderio di immortalità, il bisogno di affermare che l’amore, la felicità e la bellezza sono gli unici elementi che possono effettivamente garantire l’immortalità. Pubblichiamo uno stralcio del romanzo in cui Adriano parla di Antinoo, del suo amore per il giovinetto, la trasformazione di questi da bambino a giovane adulto e della sua scelta di uccidersi. Lo stralcio è tratto dall’edizione italiana Einaudi del 1963.

Antinoo era greco: sono risalito, nelle memorie di quella famiglia antica e oscura,

Adriano

sino all’epoca dei primi coloni arcadi sulle sponde della Propontide. Ma l’Asia aveva prodotto su quel sangue un po’ acre l’effetto della goccia di miele che rende torbido e aromatico un vino puro. Ritrovavo in lui le superstizioni d’un discepolo d’Apollonio, il culto monarchico d’un suddito orientale del Gran Re. La sua presenza era straordinariamente silenziosa: m’ha seguito come un animale, o come un genio familiare. Aveva le infinite capacità di allegria e d’indolenza d’un cucciolo, la selvatichezza, la fiducia. Quel bel levriero,

ansioso di carezze e di ordini, si distese sulla mia vita. Ammiravo quell’indifferenza quasi altera verso tutto ciò che non costituiva il suo piacere o il suo culto: essa suppliva in lui al disinteresse, allo scrupolo, a tutte le virtù volute, austere. Mi stupiva quella sua aspra dolcezza; quella devozione torva, che impegnava l’essere intero. E, tuttavia, quella sottomissione non era cieca: quelle palpebre tante volte abbassate nell’acquiescenza o nel sogno, si levavano; gli occhi più attenti del mondo mi scrutavano in viso; mi sentivo giudicato. Ma lo ero, come lo è un dio da un suo fedele: le mie asprezze, i miei attacchi di diffidenza (ne ebbi, più tardi) erano pazientemente, gravemente accettati. Sono stato padrone assoluto una volta sola, e di un solo essere.

Se non ho detto ancora nulla d’una bellezza così evidente, non bisogna credere che l’abbia fatto per una sorta di reticenza, il silenzio d’un uomo avvinto in modo troppo totale. Ma i volti che noi cerchiamo disperatamente ci sfuggono: è sempre solo un istante…. Ritrovo una testa reclina sotto una capigliatura disfatta dal sonno, degli occhi che le palpebre allungate facevano parere obliqui, un giovane viso, come disteso. Quel tenero corpo s’è modificato di continuo, a guisa d’una pianta, e alcune di queste alterazioni sono imputabili all’opera del tempo. Il fanciullo mutava: si

Antinoo in veste di Osiride.

faceva grande. Bastava una settimana d’indolenza per intorpidirlo; un pomeriggio di caccia gli rendeva la solidità, lo scatto dell’atleta. Un’ora di sole lo faceva mutare dal colore del gelsomino a quello del miele. Le gambe un po’ pesanti del puledro si andavano man mano allungando; la gota perdeva la delicata rotondità infantile, s’incavava leggermente sotto lo zigomo sporgente; il torace gonfio d’aria del giovane corridore allo stadio assumeva le curve lisce e polite d’un seno di Baccante. Il broncio delle labbra s’impregnava d’un’amarezza ardente, d’una sazietà triste. In verità quel volto mutava come se ogni notte e ogni giorno io lo avessi scolpito.

Quando mi volgo indietro a quegli anni, mi sembra di ritrovare l’Età dell’Oro. Tutto era facile. Le fatiche d’altri tempi erano compensate da una facilità quasi sovrumana. Viaggiare era un gioco, un piacere controllato, noto, e abilmente praticato. Il lavoro incessante non era che un altro modo per godere. La mia vita, in cui tutto è arrivato tardi – il potere, la felicità – , assumeva lo splendore del meriggio, la radiosità solare delle ore di siesta, quando tutto è soffuso di un’atmosfera dorata, gli oggetti della nostra camera e il corpo disteso al nostro fianco. La passione appagata ha la sua innocenza, fragile quasi quanto ogni altra: il resto della bellezza umana declinava al rango di spettacolo, cessava d’esser quella selvaggina di cui ero stato cacciatore. Quell’avventura iniziata in modo banale arricchiva la mia vita, ma la rendeva, d’altro canto, più semplice: l’avenire contava poco; cessavo d’interrogare gli oracoli; le stelle non furono più, d’allora in poi, che segni mirabili sulla colta del cielo. Non avevo osservato mai con altrettanto rapimento il pallore dell’alba sull’orizzonte delle isole, la frescura delle grotte consacrate alle Ninfe, abitate da uccelli migratori, il lento volo delle quaglie al crepuscolo. Mi diedi a rileggere i poeti: alcuni mi sembrarono migliori, la maggior parte peggiori di prima. Scrissi versi che mi parvero meno mediocri del solito.

Vi fu il mare d’alberi: le foreste di sughero e le pinete della Bitinia; il padiglione di caccia dalle aperte gallerie nelle quali il giovinetto, ripreso dall’indolenza del suo paese natio, disseminava a caso le frecce, la daga, al cintura dorata, si rotolava con i cani sui divani di cuoio. Le pianure avevano trattenuto la calura della lunga estate; un vapore umido fumigava dalle praterie lungo le rive del Sangario, dove

Antinoo in veste di Dioniso.

galoppavano branchi di cavalli bradi; allo spuntar del giorno, scendevamo a bagnarci sulle sponde del fiume, sfiorando lungo il cammino le erbe alte imperlate di rugiada notturna, sotto un cielo da cui pendeva la sottile falce di luna che serve di emblema alla Bitinia. Quel paese fu colmato di favori: assunse persino il mio nome.

L’inverno piombò su di noi a Sinope; con un freddo degno della Scizia, inaugurai le opere di ampliamento del porto, intraprese dai marinai della flotta ai miei ordini. Sulla strada di Bisanzio, a ogni villaggio i notabili avevano fatto accendere fuochi immensi, e le miei guardie vi si riscaldavano. La traversata del Bosforo sotto la bufera di neve fu bellissima; poi, le cavalcate nella foresta tracia, il vento pungente che si ingolfava belle pieghe dei mantelli, il crepitio innumerevole della pioggia sulle foglie e sul tetto della tenda, la sosta al campo dei muratori dovrebbe sarebbe sorta Adrianopoli, le ovazioni dei veterani delle guerre daciche, la terra molle dalla quale ben presto sarebbero sorte tori e mura. A primavera una visita alle guarnigioni del Danubio mi ricondusse in quella borgata prospera che oggi è Sarmizegetusa; il fanciullo di Bitinuia recava al polso un bracciale del re Decebal. Il ritorno in Grecia lo compimmo dal nord: mi attardai qualche giorno nella valle del Tempe, tutta percorsa da acque vive; ci venne incontro la bionda Eubea, poi l’Attica dal colore del vino rosato; Atene la sfiorammo appena; a Eleusi, durante le mie iniziazioni ai Misteri, trascorsi tre giorni e tre notti confuso tra la folla dei pellegrini che s’iniziavano anch’essi durante quella stessa festa: la sola precauzione fu di proibire agli uomini di portare il coltello.

Giorgio Albertazzi nelle vesti di Adriano.

Condussi Antinoo nell’Arcadia dei suoi avi; Le foreste vi restavano impenetrabili come ai tempi in cui vi avevano abitato quegli antichi cacciatori di lupi. A volte, con un colpo di frusta, un cavallerizzo frugava una vipera; sulle cime sassose, il sole era rovente come nel pieno dell’estat; il giovinetto, addossato alla roccia, sonnecchiava, la testa reclinata sul petto, i capelli sfiorati dalla brezza , simile a un Endimione del giorno. Una lepre, che il mio cacciatore giovinetto aveva addomesticata con infinita pazienza, fu sbranata dai cani: fu l’unico dispiacere di quei giorni senza nubi. La popolazione di Mantinea scoprì antichi vincoli di parentela con quella famiglia di coloni bitini, sconosciuti fino a quel giorno: la città, nella quale in seguito il fanciullo ebbe i suoi templi, fu arricchita e abbellita ame. L’antichissimo santuario di Nettuno ormai, caduto in rovina, era così venerato che se ne vietava l’accesso a chiunque: dietro quelle porte perennemente sprangate si perpetuavano misteri più antichi forse della stessa razza umana. Edificai lì un nuovo tempio, assai più vasto , e l’edificio antico è racchiuso ormai all’interno di esso come il nocciolo nel cuore di un frutto. Lungo le strade, non lontano da Mantinea, feci restaurare la tomba dove Epaminonda, ucciso in combattimento, riposa accanto a un giovane compagno ucciso al suo fianco: vi fu innalzata a mia cura una colonna, sulla quale venne inciso un poema, per commemorare quel ricordo d’un tempo in cui tutto, visto a distanza, sembra sia stato nobile e semplice: la tenerezza, la gloria, la morte. In Acacia, i giochi istmici furono celebrati con uno splendore che non si era più visto dai tempi antichi; ripristinando le grandi feste elleniche, speravo di rifare della Grecia una unità viva. La caccia ci condusse nella valle d’Elicona, dorata dalle porpore estreme dell’autunno; sostammo in riva alla sorgente di Narciso, presso il santuario dell’Amore: la spoglia d’una giovane orsa, un trofeo sospeso con chiodi d’oro alla parete del tempio, fu offerta a quel dio, il più saggio di tutti.

[…..]

Antinoo

A poco a poco, la luce cambiò. Dopo due anni e più, si notavano le orme del tempo, dei progressi do una giovinezza che si forme, s’indora, sale quasi allo zenit; la voce fonda del fanciullo s’abituava a dare ordini a nocchieri e capicaccia; la falcata più lunga del corridore; le gambe del cavaliere che stingono la cavalcatura con maggiore esperienza; l’alunno che a Claudiopoli aveva imparato a memoria lunghi frammenti di Omero, e si appassionava di poesia lasciva e raffinata, ora si estasiava di alcuni brani di Platone. Il mio pastorello diventava un giovane principe. Non era più il fanciullo zelante che, alle soste, si gettava da cavallo per offrirmi l’acqua delle sorgenti attinta nel cavo delle sue palme; ora, il donatore conosceva il valore immenso dei suoi doni. Durante le cacce organizzate nelle terre di Lucio, in Etruria, m’ero divertito a mescolare quel volto perfetto alle fisionomie grevi e aggrottate dei grandi dignitari, ai profili acuti degli Orientali, alle rozze grinte dei cacciatori barbari, a costringere il mio diletto alla parte difficile di amico. A Roma, s’erano orditi intrighi intorno alla sua giovane testa, s’erano esercitati sforzi abietti per catturare la sua influenza e sostituirvene qualche altra. La capacità di chiudersi in un pensiero unico dotava quel diciottenne di una sorta di indifferenza che manca ai più saggi: aveva saputo sdegnare tutte quelle trame, o ignorarle. Ma la sua bella bocca aveva assunto un piega amara che non sfuggì agli scultori.

Offro qui ai moralisti un’occasione facile per trionfare di me. I miei censori si apprestano già a scoprire, all’origine della mia sventura, le conseguenze d’un traviamento, il risultato di un eccesso. Mi è difficile contraddirli in quanto non riesco a scorgere in che cosa mi sia traviato, in che cosa io abbia ecceduto. Mi sforzo di

Adriano.

ridurre il mio delitto, se tale dobbiamo chiamarlo, a proporzioni esatte; mi dico che il suicidio non è poi così raro, che è un fatto abbastanza comune morire a vent’anni. La morte di Antinoo è un problema, oltreché una sciagura, per me solo. Può darsi che questa sciagura sia stata inseparabile da un eccesso di gioia, da un sovrappiù d’esperienza, di cui non avrei consentito a privarmi, né a privare il mio compagno di pericolo. I miei rimorsi, a poco a poco, sono divenuti anch’essi un aspetto amaro di possesso, un modo per assicurarmi d’esser stato sino alla fine lo sventurato padrone del suo destino. Ma non ignoro che bisogna fare i conti con le iniziative personali di quell’estraneo affasciante che resta, malgrado tutto, ogni essere umano. Se m’assumo tutta la colpa, riduco quella giovane figura alle proporzioni di una statuetta di cera che io avrei modellata, e poi infranta con le mie stese mani. Non ho il diritto di avvilire quel raro capolavoro che fu la sua fine; devo lasciare a quel fanciullo il merito della propria morte.

[….]

Roma, 3 luglio 2018.

Nessun commento

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.